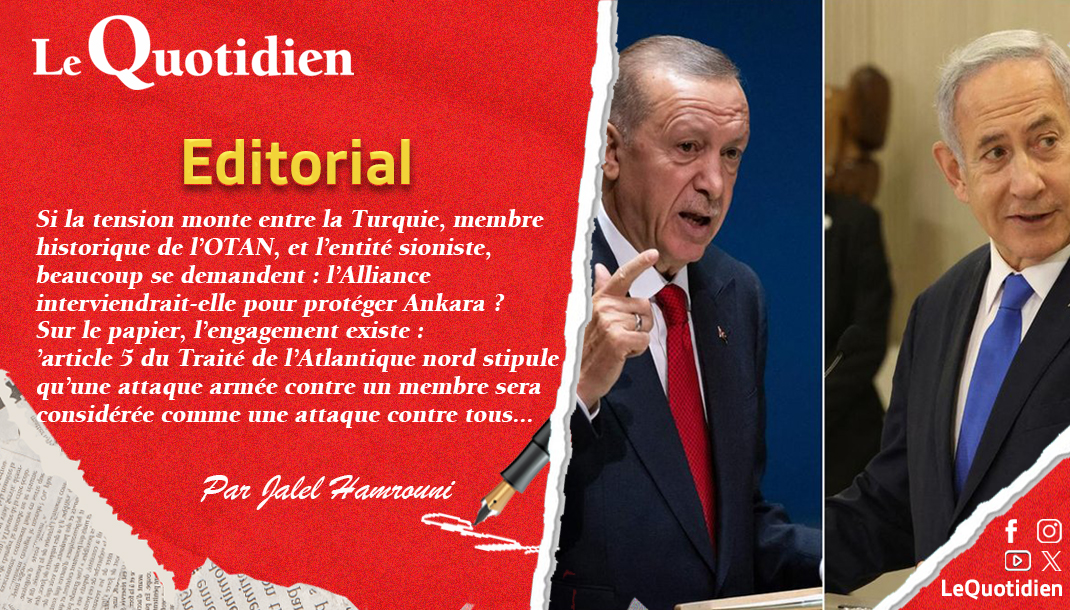

Si la tension monte entre la Turquie, membre historique de l’OTAN, et l’entité sioniste, beaucoup se demandent : l’Alliance interviendrait-elle pour protéger Ankara ? Sur le papier, l’engagement existe : l’article 5 du Traité de l’Atlantique nord stipule qu’une attaque armée contre un membre sera considérée comme une attaque contre tous. Mais dans les faits, l’OTAN s’est déjà montrée hésitante, sélective, appliquant la solidarité selon des intérêts stratégiques, géopolitiques, voire idéologiques. C’est ce deux poids deux mesures qu’il faut analyser.

La Turquie est clairement couverte par l’article 5 du Traité dans son territoire. Si elle est attaquée sur son sol, ou dans certaines zones maritimes ou aériennes internationales mentionnées dans le traité, ses alliés sont légalement engagés à lui venir en aide. L’OTAN dispose d’accords, de plans de défense, de capacités de réaction collective.

Mais activation et mise en œuvre ne sont pas automatiques. L’Alliance doit juger que l’acte constitue une attaque armée dans le sens de ses propres critères, et obtenir un consensus politique. Si l’agression est indirecte, floue, ou en zone contestée, il peut y avoir des résistances.

Récemment, la Pologne a subi des incursions répétées de drones russes dans son espace aérien. Elle a activé l’article 4 du Traité, article permettant des consultations entre alliés lorsque la sécurité ou l’intégrité d’un membre est menacée, mais pas automatiquement l’article 5.

L’OTAN a fermement condamné les violations et envoyé du matériel, amélioré la surveillance, mais n’a pas lancé d’action militaire offensive directe. C’est un cas où la solidarité est démontrée, mais limitée. Beaucoup en Pologne estiment que l’Alliance protège les mots de condamnation plus que les actes tangibles quand l’agresseur est une puissance comme la Russie.

Plusieurs facteurs expliquent que l’OTAN ne réagit pas de la même façon selon les cas: le poids géopolitique de l’agresseur, l’alignement des intérêts des membres et la nature de l’agression.

En outre, pour qu’une action directe soit entreprise, tous les alliés doivent être d’accord, ou au moins la majorité, selon les types d’action. Les divergences politiques internes, les priorités nationales compliquent la rapidité.

Si un jour il y avait une confrontation ouverte entre la Turquie et l’entité sioniste, plusieurs paramètres influenceraient la réaction de l’OTAN. En effet, l’entité sioniste est un « État reconnu », allié des États-Unis ; une agression directe pourrait poser un dilemme moral et politique énorme. Les États-Unis et plusieurs membres pourraient être divisés quant à intervenir militairement contre l’entité sioniste, en raison de leurs liens historiques, d’opinions publiques ou de risques d’escalade.

L’OTAN se présente comme le garant d’une défense collective fondée sur des principes universels, sécurité, souveraineté, respect des frontières. Mais les exemples récents montrent que quand un État non-occidental, ou perçu comme moins aligné, comme la Turquie, s’oppose à un allié des puissances de l’Alliance ou à un pays dont la cause est défendue par l’Occident, la solidarité hésite.

Le cas Ukraine/Russie ou la Pologne montre que l’OTAN peut être ferme quand l’agression touche certains alliés dans certains contextes, surtout dans l’Est européen, là où l’opposition à la Russie est nette. Mais qu’en est-il si l’agression vient d’un allié proche des États-Unis, ou d’un partenaire stratégique, ou dans un contexte où l’opinion publique occidentale est divisée ? Là, l’OTAN semble fonctionner à plusieurs vitesses : condamnations rapides, mais actes plus lents, assistance sélective, et toujours beaucoup de diplomatie avant l’action.

Si la Turquie est attaquée, elle pourrait découvrir que ses alliés ne sont pas tous prêts à partager le risque, l’empreinte militaire, ou les coûts politiques.

L’OTAN est, ainsi, à un carrefour d’intégrité. Ses engagements de principe sont clairs, mais dans la pratique, lorsque survient une confrontation directe impliquant un État membre comme la Turquie et un acteur avec des relations étroites avec certains alliés, la solidarité pourrait être bridée par les intérêts géopolitiques, diplomatiques et stratégiques.

Si la Turquie venait à subir une attaque directe de l’entité sioniste, l’OTAN pourrait en théorie intervenir, mais il est probable que la réponse ne soit pas uniforme, ni à la hauteur des attentes de tous ses membres. L’histoire récente avec la Pologne face à la Russie le montre : soutien réel, mais modéré, mesuré, et toujours sous condition. Pour rester crédible, l’OTAN doit cesser ces doubles standards : protéger tous ses membres de la même manière, sans favoriser ceux dont l’agenda cadre mieux avec celui des grandes puissances de l’Alliance.

J.H.